AKTUELLES

Hier finden Sie aktuelle Nachrichten zu stadtweiten Veranstaltungen, Initiativen und Aktionen der katholischen Kirche und ihrer Kooperationpartner in der Stadt Köln.

Überregionale Nachrichten der katholischen Kirche finden Sie auf den folgenden Webseiten:

www.erzbistum-koeln.de | www.koelner-dom.de | www.domradio.de | www.katholisch.de | www.kna.de | www.dbk.de | www.vaticannews.va/de.html

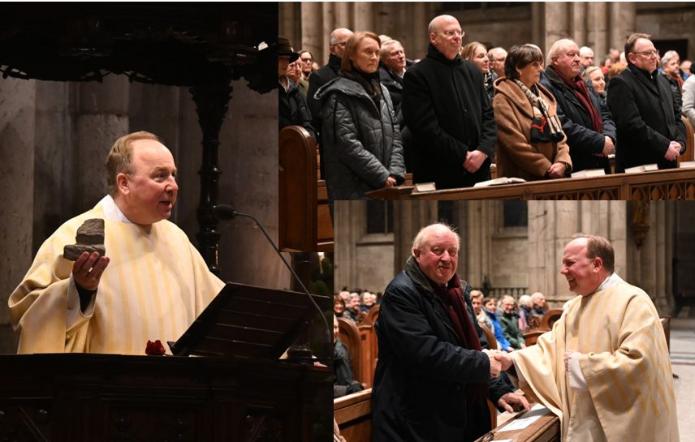

Valentinstag im Kölner Dom mit Msgr. Kleine

14. Februar 2026;

Köln. Zum Mittagsgebet am Valentinstag kamen zahlreiche Paare in den Dom, um Stadtdechant Msgr. Robert Kleine zu hören. Msgr. Kleine empfing die Gäste, von denen einige kostümiert und farbenfroh gekleidet waren, am Dreikönigenschrein. Obwohl der Karneval die Stadt fest im Griff hat, waren die Paare gekommen, um innezuhalten, ihre Liebe zu feiern und segnen zu lassen.

„Wo Menschen einander in Liebe begegnen, wo sie einander ansehen und gelten lassen, da wohnt Gott – mitten im bunten Leben“, sagte Msgr. Kleine in seiner Predigt. Musikalisch untermalt wurde die Predigt von Organist Matthias Wand, der mit seiner Auswahl kölscher Lieder über die Liebe viele Besucherinnen und Besucher zum Mitsingen anstiftete.

Zum Abschluss des Gebets sprach der Stadtdechant den Paaren seinen Segen zu. Zudem konnten die Besucher Kerzen als Zeichen der Liebe im Dom entzünden.

Interview mit Msgr. Robert Kleine zum Valentinstag:

Im Interview mit dem DOMRADIO spricht Msgr. Robert Kleine darüber, warum dieser Tag heute noch wichtig ist.

Von Aschermittwoch bis Pfingsten - die Highlights der "Katholischen Kirche in Köln"

11. Februar 2026; ksd

Köln. Der Faltflyer „Katholische Kirche in Köln“ des Katholischen Stadtdekanats bietet Ihnen Informationen und ausgewählte Veranstaltungen aus Kölner Gemeinden und Institutionen wie der Karl Rahner Akademie, der Aposteln-Aula, dem DOMFORUM und dem Kath. Bildungswerk Köln.

Darüber hinaus erhalten Sie Hinweise auf Gottesdienst- und Beichtzeiten im Stadtdekanat Köln sowie auf fremdsprachige Gottesdienstangebote.

Den Flyer mit den Highlights von Aschermittwoch (Mittwoch, 18. Februar) bis Pfingstsonntag (Sonntag, 24. Mai) können Sie hier abrufen.

Das Ende der Weihnachtszeit

4. Februar 2026;

Köln. Am 2. Februar feierte die Kirche das Fest „Darstellung des Herrn“. Bis zum 2. Vatikanischen Konzil endete die Weihnachtszeit erst an diesem Tag. Ab heute werden in den Kirchen die Krippen abgebaut. Was von der Weihnachtszeit bleibt, wenn alle Weihnachtsbäume und Krippen abgebaut sind, ist der Segenswunsch, den die Sterndeuter in die Häuser gebracht haben. So auch bei den Schülerinnen und Schülern der Domsingschule, die von der Bürgermeisterin Teresa De Bellis-Olinger im Kölner Rathaus begrüßt wurden.

"Begegnungen können wirken"

29. Januar 2026; ksd

Köln. Seit 2006 leitet Josef Zimmermann die Beratungsstelle für Familien in Köln im Severins-Viertel. Nun übergibt er nach 19 Jahren die Leitung. Im Interview lässt der Diplom-Psychologe seine Schaffenszeit in der Familienberatung Revue passieren und hat einen Ratschlag für Kölner Eltern – und seinen Nachfolger.

Herr Zimmermann, seit 19 Jahren leiten Sie die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien in Köln. Wenn Sie auf das Jahr 2006 zurückblicken und es mit 2025 vergleichen: Mit welchen Problemen kamen Familien damals zu Ihnen und was sind die Themen, die Familien heute am meisten bewegen?

Womit Eltern immer kommen – sei es 2006, 2026 oder 1986 – ist die Frage: Wie gelingt die Beziehung zu Hause? Was kann wer dafür tun, dass wir uns gemeinsam begegnen und unterstützen? Das bleibt immer gleich. Was sich allerdings zwischen der vordigitalen und der digitalen Zeit verändert hat, sind die Außeneinflüsse, die massiv zugenommen haben. Das heißt, dass elterliche Einflüsse an Relevanz verlieren, während Medienkonsum und virtuelle Parallelwelten mehr Zeit einnehmen. 2006 hatte vielleicht ein Kind ein Handy oder einen Gameboy, aber das war noch kein Smartphone. Damit hat ein Kind Zugang zu so vielem, was eigentlich nicht für Kinder gedacht ist.

Eine weitere Veränderung ist seit Corona zu erkennen. Für Kinder, die wenige Jahre vor der Pandemie geboren wurden, gibt es nur den Dauer-Krisenmodus. Corona, Umschwung in der Politik, der Krieg in der Ukraine, wirtschaftliche Sorgen und so weiter. Es gibt gefühlt keine Pause, sodass die Gegenwart als Dauerkrise empfunden wird.

Vermutlich wünschen sich viele Eltern eine Gebrauchsanweisung für das Zusammenleben mit ihren Kindern. Was ist Ihre Botschaft an die Familien in der Domstadt?

Nehmen Sie sich Zeit. Schaffen Sie sich Zeit und verbringen Sie sie mit Ihrer Familie. Wir reden hier nicht von Tagen, Monaten oder dem Sommerurlaub. Nein, nehmen Sie sich "kleine" Zeiten. Sei es, gemeinsam zu kicken, eine Gutenachtgeschichte vorzulesen oder zu albern. Sorgen Sie für kleine Momente ungeteilter Aufmerksamkeit.

Haben die Kölner Familien Sie auch etwas gelehrt?

Dass es viele Wege gibt, wie man miteinander und mit Kindern umgeht. Es gibt keine Anleitung, jeder Weg ist individuell.

Hat sich Ihr Glaube durch Ihre Arbeit in all diesen Jahren verändert?

Ich habe immer wieder erlebt, dass Begegnungen wirken. Der Dialog, den wir miteinander führen, kann Veränderungen bewirken, wenn wir uns als Menschen sehen. Eine zugewandte Freundlichkeit erzeugt die beste Resonanz. Egal, wie aufgebracht oder frustriert mein Gegenüber gerade erscheint, er ist auch ein Kind Gottes, das sein Bestes gibt.

Welchen Rat würden Sie Ihrem Nachfolger mit auf den Weg geben?

Was mir sowohl in der Beratung als auch in der Leitung geholfen hat, ist, nicht alles aus sich selbst zu schöpfen. Man muss nicht immer alles wissen oder können. Oftmals ist eine Frage wie „Was ist deine Idee?” hilfreicher. Das rate ich zum einen Eltern im Umgang mit ihren Kindern, aber auch im Kollegenkreis ist das gut. Natürlich habe ich eine Vorstellung, bevor ich ein Gespräch beginne, aber womöglich wird diese durch die Gedanken meines Gegenübers noch verbessert, erweitert oder in eine neue Richtung gelenkt, an die ich noch nicht gedacht habe.

Wenn Sie Ihr Büro in naher Zukunft zum letzten Mal abschließen, welches Gefühl wird dann überwiegen? Die Vorfreude auf etwas Neues oder die Wehmut über die vielen Geschichten, die in diesen Räumen zurückbleiben?

Ich habe von Anfang an einen hohen Vertrauensvorschuss erhalten. Dadurch konnte ich gemeinsam mit den Kollegen das umsetzen, was ich und wir für sinnvoll und werthaltig erachteten. Darüber bin ich froh. Ich hatte eine richtig gute Zeit hier, und nun ist es gut nach 20 Jahren Zeit für Neues zu haben (lacht).

Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche befindet sich in der Arnold-von-Siegen-Straße 5. Sie bietet vielseitige Unterstützung für Familienmitglieder sowie Lehrer*innen, Erzieher*innen und Mitarbeiter*innen in sozialen und pädagogischen Berufen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Gedenkstunde am Löwenbrunnen mit Msgr. Kleine

Zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust besucht Msgr. Kleine den Erich-Klibansky-Platz

27. Januar 2026; ksd

Köln. Am Dienstag, dem 27. Januar, war der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. In ganz Deutschland, so auch in Nordrhein-Westfalen, gab es dazu Veranstaltungen. In Essen wurde in der Zeche Zollverein eine Ausstellung eröffnet, die mithilfe von KI Zeitzeugen zum Leben erweckt. Aber auch in Aachen, Dortmund, Gelsenkirchen und Wuppertal standen Lesungen, Vorträge und Filmvorführungen auf dem Programm.

So nahm auch Stadtdechant Msgr. Kleine an einer Gedenkveranstaltung auf dem Kölner Erich-Klibansky-Platz teil – einem Ort, der früher der Schulhof der jüdischen Schule Jawne war. Erich Klibansky, der Direktor dieses jüdischen Gymnasiums, der mit Weitsicht und Tatendrang 130 Schülerinnen und Schüler seiner Schule nach England und somit in Sicherheit brachte, wurde 1942 deportiert und ermordet. Ein Schicksal, das auch über 1.100 jüdische Kinder und Jugendliche aus der Domstadt ereilte. Eine Inschrift am Löwenbrunnen erinnert an sie.

Zur Gedenkstunde am Löwenbrunnen ergriffen mehrere Geistliche das Wort: Pfarrerin Dr. Dorit Felsch begrüßte die Teilnehmenden, der stellvertretende Stadtsuperintendent Markus Zimmermann eröffnete die Veranstaltung. Zudem gab es ein Grußwort von Juri Bergrin, Mitglied der Gemeindevertretung der Synagogengemeinde Köln, sowie ein jüdisches Gedenkgebet von Dr. Annette Böckler. Auch Bürgermeisterin Teresa De Bellis-Olinger richtete einige emotionale Worte an die Versammelten, bevor Schülerinnen und Schüler aus Köln und dem Umland Beiträge über die Kinder der Jawne-Schule vortrugen.

Für das Schlussgebet ergriff der Stadtdechant Msgr. Kleine das Wort. Er dankte den Schülerinnen und Schülern für ihre Vorträge, erinnerte seinerseits an die Opfer des Nationalsozialismus und mahnte, dass die Erinnerung die Motivation zum Handeln sein sollte. „Wir müssen uns an die Täter, die Mitläufer und die Zuschauer erinnern und schuldhaftes Verhalten benennen, sodass wir uns heute Antisemitismus, Rassismus und Nationalismus entgegenstellen können. Damit wir heute nicht schweigen, sondern unsere Stimme erheben.“

Im Anschluss erfolgte ein Besuch der Dauerausstellung des Lern- und Gedenkorts Jawne für Gespräche.

Msgr. Kleine spricht bei der Prinzenproklamation 2026

Der Stadtdechant von Köln hält eine Laudatio auf das Ehrenamt

22. Januar 2026; ksd

Köln. Bei der diesjährigen Prinzenproklamation im Kölner Gürzenich am Freitag, den 09. Januar 2026, hat der Kölner Stadtdechant Msgr. Kleine die Laudatio gehalten. Diese war - ganz nach dem diesjährigen Sessions-Motto "ALAAF - Mer dun et för Kölle" - den vielen Menschen gewidmet, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren. Mit ihrem Engagement tragen sie in Köln dazu bei, dass die Domstadt "ein Stück menschlicher, gerechter und lebenswerter" wird.

Die Laudatio können Sie hier nachlesen. Übertragen wurde die Proklamation des Kölner Dreigestirns auch im WDR. Wenn Sie Msgr. Kleines Beitrag anschauen möchten, finden Sie diesen hier (seine Laudatio beginnt ab Minute 56).

Traditionelles Treffen im Maternushaus: Dreikönigsempfang mit Grünkohl und Politik

13. Januar 2026; ksd

Köln. Am gestrigen Montagabend luden der Katholikenausschuss und das Katholische Stadtdekanat Köln zum traditionellen Dreikönigsempfang ins Maternushaus ein. Neben Gästen aus der Politik wie Oberbürgermeister Torsten Burmester (SPD) kamen auch viele Vertreter katholischer Verbände zum traditionellen Grünkohl- und Reibekuchenessen.

Stadtdechant Msgr. Kleine begrüßte zu Beginn der Veranstaltung die Gäste und ließ die ersten Tage des Jahres Revue passieren. Zunächst gab es den 150. Geburtstag von Konrad Adenauer, gefolgt von den Heiligen Drei Königen und zuletzt die Prinzenproklamation. Da diese Session unter dem Motto "Mer dun et för Kölle" steht, nahm er es zum Anlass, eine Danksagung an das Ehrenamt auszusprechen. Auf die Frage, wer im Saal ein Ehrenamt ausführen würde, sah man keine Hand, die nicht gehoben wurde. Kein Wunder, schließlich engagieren sich über 320.000 Kölnerinnen und Kölner ehrenamtlich. "Dies stützt im Alltag unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt und stärkt somit auch die Demokratie", so der Stadtdechant, und führte weiter aus: "Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, haben sich für Miteinander und Füreinander entschieden" und nicht für Gegeneinander oder Nebeneinander.

Zwar ging Msgr. Kleine in der Folge auch auf den Umbruch innerhalb des Erzbistums und des

Stadtdekanats ein und ermunterte die Gäste, ihre Erfahrungen und Erwartungen mit der katholischen

Kirche zu teilen, doch hob seine Rede vor allem die Wichtigkeit der Demokratie und den Zusammenhalt

innerhalb der Gesellschaft hervor. "Es gibt keine Alternative zur Demokratie", sagte der

Stadtdechant und erntete dafür Applaus. In der darauffolgenden Rede von Oberbürgermeister Torsten

Burmester wurde ebenfalls an die Resilienz gegenüber populistischen und antidemokratischen Stimmen

appelliert. Die Rede des OB, der seit September 2025 im Amt ist, ließ die Köpfe der Gäste

anerkennend nicken und schuf ein Gefühl von Zusammenhalt bei den Anwesenden.

Zuletzt hatte Gregor Stiels das Wort, der scheidende Vorsitzende des

Katholikenausschusses der Stadt Köln. Seit acht Jahren ist er ehrenamtlich in dieser Position aktiv

und blickte in seiner Rede auf die vergangene Zeit zurück. Seine Amtszeit war durch Strukturwandel

geprägt, die Kirche wäre kleiner, aber nicht bedeutungsloser geworden. Denn gerade bei

gesellschaftlichen Herausforderungen in der Stadt wie wachsende Armut, Wohnungsnot, Einsamkeit

sowie dem Erstarken demokratiefeindlicher Kräfte, dürfte und täte die Kirche nicht schweigen.

Stiels endete mit dem Zitat von Augustinus von Hippo: "Hoffnung hat zwei schöne Töchter: Zorn

und Mut. Zorn über die Dinge, wie sie sind. Mut, sie zu verändern." Unter langen Applaus

verabschiedete sich Vorsitzende des Katholikenausschusses und lud zum gemeinsamen Essen

ein.

Heilige Messe im Gedenken an Konrad Adenauer

8. Januar 2026; ksd

Köln. Eine Messe im vollbesetzten Kölner Dom an einem frostigen Sonntagabend zu Beginn des neuen Jahres: Einen solchen Gottesdienst durfte Stadtdechant Msgr. Kleine am vergangenen Sonntag, dem 04. Januar 2026, um 18.30 Uhr feiern. In dieser Hl. Messe wurde in besonderer Weise des ersten Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauers, gedacht, der am 05. Januar 2026 seinen 150. Geburtstag feiern würde. Zu diesem besonderen Ereignis hatten die Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus sowie für die Familie Konrad Adenauer, der Enkel des ersten Bundeskanzlers, eingeladen.

Seine Predigt begann Msgr. Kleine damit, dass Geschichte zwar oft abstrakt wirke, dass sie aber auch und besonders aus konkreten Erfahren bestehe. Mit drei ausgewählten Symbolen hat er den aufmerksamen Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern das Leben Konrad Adenauers näher gebracht: mit einem Stein, einem Apfel und einer Rose.

Der Stein als Symbol für das Schwere stehe für die Realität der Geschichte, die Konrad Adenauer stets als Aufgabe und als Verantwortung gesehen habe. Dieser deutschen Geschichte nach Ende des Zweiten Weltkrieges hat er sich mit aller Verantwortung gestellt, er habe die Steine der Geschichte nicht weggewünscht, sondern sie aufgenommen und sei verantwortungsvoll mit ihnen umgegangen.

Der Apfel stehe als Symbol für das Leben und dafür, dass es zu Beginn der jungen Bundesrepublik auch immer um ganz elementare Dinge ging: um Nahrung, Arbeit, Sicherheit und Ordnung. Adenauers Politik habe drei Ziele verfolgt: den Aufbau eines demokratischen Rechtsstaates, die Aussöhnung mit den ehemaligen Kriegsgegnern und eine feste Westbindung.

Als drittes Symbol: die Rose. Sie "steht im Hinblick auf Konrad Adenauer für eine bewusste, historische Entscheidung: den Weg der Versöhnung besonders mit ehemaligen Feinden." Besonders bedeutend sei hier Adenauers Haltung gegenüber dem jüdischen Volk. "Die Anerkennung dieser Verantwortung war kein politischer Vorteil, sondern ein moralischer Schritt mit internationaler Tragweite."

Die Rose sei ein zerbrechliches Symbol. Sie zeige, dass Frieden nicht selbstverständlich sei. Versöhnung brauche Pflege, Geduld und Bereitschaft, alte Feindbilder zu überwinden.

Abschließend verwies Msgr. Kleine darauf, dass das Gedenken an Adenauer nicht nur ein Blick in die Vergangenheit sei. Vielmehr sei es eine Erinnerung und auch eine Mahnung, dass Demokratie, Frieden und internationale Zusammenarbeit das Ergebnis menschlichen Handelns seien und dass dieses immer von neuem geschützt und gestaltet werden müsse von jedem und jeder einzelnen von uns.

Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Kölner Männer-Gesang-Verein.

Die ganze Heilige Messe können Sie auch über diesen Link ansehen.

„Mer dun et för Kölle“: Msgr. Kleine leitet Karnevalssession im Dom

7. Januar 2026; ksd

Köln. Trotz eisiger Temperaturen und Schneefalls haben am Mittwochabend hunderte Jecken den ökumenischen Gottesdienst zu Beginn der Karnevalssession im Kölner Dom gefeiert. Stadtdechant Robert Kleine führte durch die Messe und würdigte das ehrenamtliche Engagement als unverzichtbare Basis des Kölner Karnevals.

Passend zum Sessionsmotto „Mer dun et för Kölle“ betonte Msgr. Kleine, dass dieses Fest nicht von der Stadtverwaltung, sondern von Tausenden Freiwilligen in Tanzgruppen, Korps und Veedeln getragen wird. „Viele Menschen, viele Aufgaben, viele Begabungen – und doch ein gemeinsames Ziel: Gemeinschaft leben“, lobte der Stadtdechant die Zusammenarbeit in der Domstadt und fügte hinzu: „ Ohne Ehrenamt kein Karneval – und ohne Karneval würde Köln ein ganz großes Stück Herz fehlen.“

Hier geht es zum Video des Ökumenischen Gottesdienstes zur Eröffnung der Karnevalssession.

In seiner Predigt schlug Kleine eine Brücke zwischen der Bibel und der rheinischen Kultur. Zur Verdeutlichung nutzte er bekannte kölsche Lieder von Bands wie den Bläck Fööss, Brings und Kasalla, die Themen wie Zusammenhalt, Tradition und die Akzeptanz unterschiedlicher Lebensentwürfe musikalisch transportieren.

Der Gottesdienst leitete die heiße Phase der Session ein und beinhaltete traditionelle Elemente wie die Segnung der Karnevalskerze und das Anzünden dieser durch das Kinderdreigestirn. Neben Kirchenliedern wurden auch kölsche Lieder gesungen, unterstützt durch eine Band.

Hier klicken, um die ganze Predigt von Stadtdechant Msgr. Robert Kleine lesen.

Msgr. Kleine - Gedanken zu Weihnachten an Silvester

31. Dezember 2025; ksd

Köln. Der Kölner Stadtdechant, Msgr. Robert Kleine, hat an diesem letzten Tag des Jahres 2025 für den Kölner Stadtanzeiger einige Gedanken zu Weihnachten formuliert - er schreibt:

An Weihnachten haben Christinnen und Christen weltweit gefeiert, dass Gott auf unsere Erde gekommen ist, dass Gott in einem kleinen Kind zur Welt gekommen ist. In Jesus, dem Kind im Stall von Bethlehem, haben sich, so sagt es der christliche Glaube, Himmel und Erde verbunden.

Im ersten Buch der Bibel, im Buch Genesis, wird eine Traum-Geschichte erzählt, in der es auch um die Verbindung von Himmel und Erde geht: Ein Mann namens Jakob schläft und träumt von einer Leiter, die von der Erde in den Himmel ragt. Auf dieser Leiter steigen Engel auf und ab. Diese biblische Geschichte hat die österreichische Künstlerin Billi Thanner inspiriert, eine „Himmelsleiter“ zu schaffen. Das Grundgerüst besteht aus lackiertem Aluminium, das mit gelben Neonröhren bestückt wird, um die „Sprossen“ zu bilden.

Seit drei Monaten hängt eine solche Himmelsleiter von Billi Thanner auch hier in Köln, und zwar am DOMFORUM, direkt gegenüber unserem Dom. Im Erdgeschoss des DOMFORUMs steht die Leiter innen auf der Erde und setzt sich dann außen 20 Meter hoch an der Fassade fort. Sie verbindet – wie in Jakobs Traum – die Erde mit dem Himmel. Und sie leuchtet unübersehbar über die Domplatte.

Und wenn man in diesen Tagen am DOMFORUM vorbeikommt, führt sie am Fuß der Himmelsleiter im Foyer des DOMFORUM durch eine Krippe.

Schon früh haben sich Theologen überlegt, was die Himmelsleiter, von der Jakob träumt, wohl bedeuten kann. Warum gerade eine Leiter?

Einer von ihnen, der heilige Hieronymus lebte im 4. Jahrhundert. Er betrachtet die Jakobsleiter als Bild für den Weg des Lebens: Wir gehen unseren Lebensweg, Sprosse für Sprosse gehen wir weiter – bis wir einmal am Ende unseres Lebens angekommen sind. Und dann, so unser Glaube, haben wir unser Ziel erreicht, den „Himmel“, das heißt, wir sind aufgehoben in der Liebe Gottes, die wir den Himmel nennen.

Dabei, sagt Hieronymus, ermuntert und ermutigt Gott die Menschen auf der Lebens-Leiter immer wieder weiterzugehen, nicht müde zu werden oder aufzugeben. Die Himmelsleiter ist für Hieronymus auch ein Bild für den Weg des Glaubens. Wie eine Leiter, die uns hilft, Höhen zu erreichen, so zeigt uns der Glaube, wie wir in unserer Beziehung zu Gott wachsen können.

Der Weg nach oben ist nicht immer einfach. Eine Leiter hat viele Stufen, und oft müssen wir uns anstrengen, um voranzukommen. In unserem Leben gibt es Höhen und Tiefen. Aber wie die Engel auf der Leiter hinauf und hinab steigen, erinnert uns diese Vision daran, dass Gott nicht nur in den „guten“ Zeiten bei uns ist, sondern auch in den schweren Momenten. Er ist immer da, auch wenn wir den Himmel nicht immer spüren.

Für Hieronymus sind die Sprossen der Stufe aber nicht nur Symbole für Lebensjahre oder den eigenen Glaubensweg, sondern die Sprossen stehen für ihn auch für Werte, über die man, im Bild gesprochen, gut weiterkommt Richtung Himmel.

Diese Idee gefällt mir. Und ich möchte ergänzen: Solche „Werte-Sprossen“ führen mich auch immer hin zu meinem Nächsten, zu meinem Mitmenschen.

Gerade in diesen Zeiten ist es so wichtig, dass wir – ob wir glauben oder nicht – jeden Tag auf einer Treppe der Haltungen und der Nächstenliebe versuchen aufwärts gehen.

Denn es gibt so viele Abwärts-Bewegungen in unserer Zeit, auch und gerade im zurückliegenden Jahr: Krieg und Terror, Gewalt und Hetze, Antisemitismus und Rassismus, Populismus und Fake News, Unaufrichtigkeit und Egoismus. All das führt gerade nicht zum Nächsten, sondern in den Abgrund: Zunächst Einzelne, dann besondere Gruppen und am Ende ganze Länder.

Diesem Abwärtstrend im Großen und im Kleinen muss Einhalt geboten werden. Auch dafür steht für mich die Himmelsleiter.

Denn in der Vorbereitung auf die Installation der Himmelsleiter am DOMFORUM wurde überlegt, welche Haltungen und Werte solche „Sprossen“ sein können, auf denen und mit denen es vorwärts geht. Persönlich und als Gesellschaft. Auch bei uns in Köln und wo immer wir wohnen, leben und arbeiten.

Das Vorbereitungsteam sammelte unter anderem diese Begriffe:

Treue, Respekt, Selbstlosigkeit, Vergebung, Ehrlichkeit, Unvoreingenommenheit, Rücksichtnahme, Mut, Offenheit, Gerechtigkeit, Dankbarkeit, Einsatz, Diskretion, Friedfertigkeit, Toleranz, Weisheit, Freiheit, Beständigkeit, Freundlichkeit, Mitgefühl, Höflichkeit, Sympathie.

Das sind für mich 22 Sprossen auf dem Weg zu meinem Mitmenschen; 22 Sprossen auf dem Weg, wie ich persönlich und als einzelner die Welt ein wenig heller machen kann.

Als Christ kommen für mich noch drei wichtige Sprossen dazu, die schon der Apostel Paulus aufzählt: "[...] Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe." (1Kor 13,13)

Vor uns liegt heute ein neues Kalenderjahr.

Was wird es bringen? Was kommt auf mich zu? Wird sich etwas von dem erfüllen, worauf ich zu hoffen wage? Was ist mir wichtig? Wovor habe ich Angst? Das alles sind Fragen, die sich stellen an der Schwelle zum neuen Jahr. Und neben dem, was uns im Hinblick auf unser eigenes Leben beschäftigt, gibt es auch Fragen nach dem, was in unserer Stadt, in unserem Land, in der Welt geschehen ist und geschehen wird. Wenn wir ins neue Jahr schauen, haben wir auch andere Menschen im Blick und spüren: Es reicht nicht, dass es uns alleine gut geht. Und viele von uns sind in Sorge über die Gewalt und den Hass und das Elend der Verhältnisse. Was wird das neue Jahr bringen?

Die Himmelsleiter am DOMFORUM strahlt in der Dunkelheit. In der Silvesternacht und auch danach.

Ihr Leuchten und ihr Licht sind ein Zeichen dafür, dass Gott bei uns ist. Das Licht ist ein Zeichen unserer Hoffnung, dass Gott Licht in das Dunkel unserer Welt bringen kann und ein Symbol für unsere Hoffnung auf ein friedvolles und erfülltes neues Jahr.

Ein modernes Kirchenlied erzählt davon, wo und wie sich Himmel und Erde berühren:

„Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns.

Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden und neu beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns.“

Immer wenn ich die Himmelsleiter sehe, besonders dann, wenn sie im Dunkeln strahlt, erinnere ich mich an die vielen Sprossen, die zu Gott und zu meinen Mitmenschen führen. Viele Sprossen, am größten unter ihnen ist die Liebe:

„Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns.“

Ich werde versuchen, die Sprosse der Liebe im neuen Jahr nicht allzu oft zu übersehen, sondern sie immer wieder zu betreten.

Denn das ist das Beste an der Himmelsleiter: Auf ihr ist für alle Platz!

„Auf dem Weg“ lädt zur Besinnlichkeit inmitten von Hektik ein

24. Dezember 2025; ksd

Köln. Besinnliche Stimmung in der Hektik des Kölner Hauptbahnhofes. Während die Menschen an einem der meistfrequentiertesten Bahnhöfe Deutschlands hasten und schwere Taschen mit Geschenken tragen, ist es in der Mitte des Bahnhofes entschleunigt. Die Veranstaltung „Auf dem Weg“, ein Weihnachtsfest für alle mit Musik, lädt am 24. Dezember für mehrere Stunden jeden ein, der Teil sein möchte, unabhängig von Herkunft, Alter oder Lebenssituation.

Gerade lässt der Auftritt von Roya Schaper am Cello die Gespräche verstummen. Pssanten bleiben stehen, Helfer der Bahnhofsmission verteilen Geschenke und Liedtexte. Dann spielt Dirk Richartz am Keyboard ein Weihnachtslied an, manche, die die Melodie erkennen, stimmen leise mit ein. An dem sonst von Eile und Anonymität geprägten Knotenpunkt des Personenverkehrs stehen Menschen unterschiedlichster Couleur zusammen und lauschen den Klängen. Für manche ist es das einzige Weihnachtsfest, das sie in diesem Jahr erleben werden, andere verbringen hier im Warmen ihre Wartezeit bis zur nächsten Verbindung.

So unterschiedlich die Besucher auch sein mögen, der frohen Botschaft des Weihnachtsfests – Frieden, Zusammenhalt und Nächstenliebe – scheinen sie alle erfahren zu haben.

Msgr. Kleine zum Wechsel in der Leitung von KOLUMBA - Dank und Gottes Segen

22. Dezember 2025; ksd

Köln. In der vergangenen Woche wurde der langjährige Direktor des Kunstmuseums des Erzbistums Köln KOLUMBA , Dr. Stefan Kraus, in den Ruhestand verabschiedet. Er griff im musikalischen Programm der Feierstunde auch selbst zum Saxophon.

Einen bemerkenswerten Vortrag hielt Joachim Plotzcek, sein Vorgänger als Museumsleiter (bis 2008).

Zur Verabschiedung von Dr. Kraus sagte Msgr. Kleine, der Kölner Stadtdechant: „Als Stadtdechant freue ich mich sehr, dass KOLUMBA ein international anerkanntes und geschätztes Museum ist, dessen Ausstellungen überdiözesan und überregional Aufmerksamkeit und Anerkennung erfahren! Das ist nicht zuletzt ein Verdienst von Dr. Stefan Kraus, dem ich auch persönlich für sein leidenschaftliches Engagement danke und alles Gute für den neuen Lebensabschnitt wünsche! Zugleich freue ich mich, dass mit Dr. Marc Steinmann ein Nachfolger bestellt wurde, der einerseits sicherlich die gewohnte Offenheit und Dialogfreudigkeit von KOLUMBA weiterführen und andererseits mit seiner Expertise und Persönlichkeit das Museum innovativ und spannend in die Zukunft führen wird. Ich wünsche Dr. Marc Steinmann für seine neue Aufgabe viel Freude, Fantasie und Mut sowie Gottes reichen Segen!“

„Auf dem Weg“: Heiligabend im Kölner Hauptbahnhof

17. Dezember 2025; ksd

Köln. Weihnachtslieder hören und singen, innehalten und sich von kleinen Überraschungen überraschen lassen – all das ist bei der Veranstaltung „Auf dem Weg“ möglich, die am Heiligabend von 12.45 Uhr bis 14.15 Uhr in der Passage C des Kölner Hauptbahnhofs stattfindet.

Für die musikalische Begleitung sorgen Dirk Richartz, das Turmbläserensemble An St. Elisabeth und Roya Schaper am Cello.

Die Feier richtet sich an Reisende, Wartende und Menschen auf dem Weg. Sie ist offen für alle und damit niedrigschwellig: Jeder ist willkommen, unabhängig von Herkunft, Alter oder Lebenssituation. Insbesondere für Menschen, die an Weihnachten allein sind oder keine Gelegenheit haben, im Kreis von Familie und Freunden zu feiern, bietet die Veranstaltung einen Ort der Gemeinschaft und Geborgenheit.

Gleichzeitig wird der Kölner Hauptbahnhof zu einem Symbol der Verbundenheit: Ein Ort, der normalerweise von Eile und Anonymität geprägt ist, verwandelt sich in einen Raum der Begegnung und Besinnung. Doch auch für Reisende, die nur kurz verweilen, kann die Teilnahme zu einem schönen Moment werden, der die besondere Botschaft von Weihnachten – Frieden, Zusammenhalt und Nächstenliebe – erfahrbar macht.

125 Jahre SkF Köln e.V. - Festmesse und Festakt

10. Dezember 2025; ksd

Köln. Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) e.V. Köln hatte in diesem Jahr etwas ganz Besonderes zu feiern: Er feierte mit verschiedenen Veranstaltungen, die über das ganze Jahr 2025 verteilt waren, sein 125-jähriges Jubiläum.

Der Festakt anlässlich des offiziellen Gründungstages fand am Freitag, 5. Dezember 2025, statt und begann um 11 Uhr mit einem Festgottesdienst in St. Mauritius, den Stadtdechant Msgr. Robert Kleine gemeinsam mit dem Vorstand sowie einigen Mitarbeiterinnen des SkF inhaltlich vorbereitet hat. Musikalisch begleitet wurde die Festmesse vom Jungen Ensemble Brauweiler (JEB) unter der Leitung von Patricia Langenmantel und dem Organisten, Markus Michael.

Msgr. Kleine betonte in seiner Predigt, dass es vor allem die Menschen seien, durch die Gott wirke – und der SkF e.V. Köln mit seinen Einrichtungen und seinen mehr als 850 haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden stehe in seinem täglichen Engagement dafür exemplarisch. Besonders hob er dabei die beiden Gründerinnen des SkF e.V. Köln hervor: Agnes Neuhaus und Marie Le Hanne. Diese beiden Frauen haben damals Not gesehen und gehandelt, sie haben Verantwortung übernommen und sie haben Menschen Schutz, Würde und Heilung ermöglicht. So sei es auch mit dem Evangelium, der Frohen Botschaft Jesu selbst: Sie sei eben nicht nur Wort, sondern immer auch konkrete, gelebte Praxis. Und wenn er, so Msgr. Kleine weiter, auf 125 Jahre SkF e.V. Köln schaue, dann sehe er keine Organisation im üblichen Sinn, sondern er sehe vielmehr ein Netz aus Menschen, die ihr Herz öffnen. Er sehe Berufung und er sehe dadurch auch die Spuren Gottes in dieser Stadt.

Im Anschluss an diesen stimmungsvollen Gottesdienst waren alle Gäste in die Geschäftsstelle des SkF e.V. Köln eingeladen, wo Grußworte von verschiedenen Personen gesprochen wurden. Nebst den beiden offiziellen Grußworten von politischer Seite von Hendrik Wüst, dem Ministerpräsidenten von NRW (digital), und dem neuen Oberbürgermeister der Stadt Köln, Torsten Burmester, haben die Anwesenden auch Inhaltliches aus der langen Vereinsgeschichte erfahren. Dazu hatten Yvonne Fritz, Bundesvorstand SkF, und Dr. Frank-Johannes Henzel, Diözesan-Caritasdirektor für das Erzbistum Köln e.V., ihre Beiträge vorbereitet. Musikalisch stimmig umrahmt war das Programm von Kathrin Eigendorf, Pianistin und Sängerin.

125 Jahre SkF e.V. Köln – Für Frauen. Für Vielfalt. Für alle. Herzlichen Glückwunsch!

Kölner Stadtdechant segnet die Stadtkrippe am Dom

5. Dezember 2025; ksd

Köln. Alle Jahre wieder: Am ersten Advent hat der Kölner Stadtdechant Msgr. Robert Kleine die Stadtkrippe gesegnet, die am Südportal des Kölner Doms aufgestellt ist. Sie stammt von der Künstlerin Rosemarie Peter und erfreut die Menschen am Roncalliplatz bereits seit fast drei Jahrzehnten. Herzlich begrüßte Caroline M. Weber, Vorsitzende der Krippenfreunde Region Köln e.V., alle Anwesenden.

Für Msgr. Kleine sind Krippen ein Zeichen von Heimat, Erinnerung, Geborgenheit – und allem voran Hoffnung. „Eine Krippe ist für mich ein Symbolbild, dass in der Not auch Heil geschehen kann“, erklärt der Stadtdechant, „in Bethlehem gebar Maria Jesus nicht in einem prunkvollen Palast, sondern in einem Stall.“ Er sieht eine Parallele zwischen dieser harten Tatsache und unserer Gegenwart. Auch heute gäbe es eine Realität, die nicht immer einfach zu ertragen sei, doch es gäbe Hoffnung und eine Zukunft, so Kleine.

Der Kölner Stadtdechant lädt dazu ein, noch bis zum 6. Januar den Kölner Krippenweg zu gehen und über 100 Krippen im ganzen Stadtgebiet zu entdecken. Ganz nach dem Motto: „ Folget dem Stern!“

Karnevalssession 2025/26 eröffnet

12. November 2025; ksd

Köln. Am 11. November begann die Karnevalssession 2025/2026!

Bereits um 9 Uhr konnte Dom- und Stadtdechant Msgr. Robert Kleine im Kölner Dom das designierte Kinderdreigestirn und das designierte Dreigestirn begrüßen und die neue Session unter den Segen Gottes stellen.

Es war für Msgr. Kleine eine besondere Freude, dass er bei der Live-Berichterstattung des WDR vom Heumarkt im Gespräch mit Guido Cantz einiges zur Beziehung von Kirche und Karneval erläutern konnte.

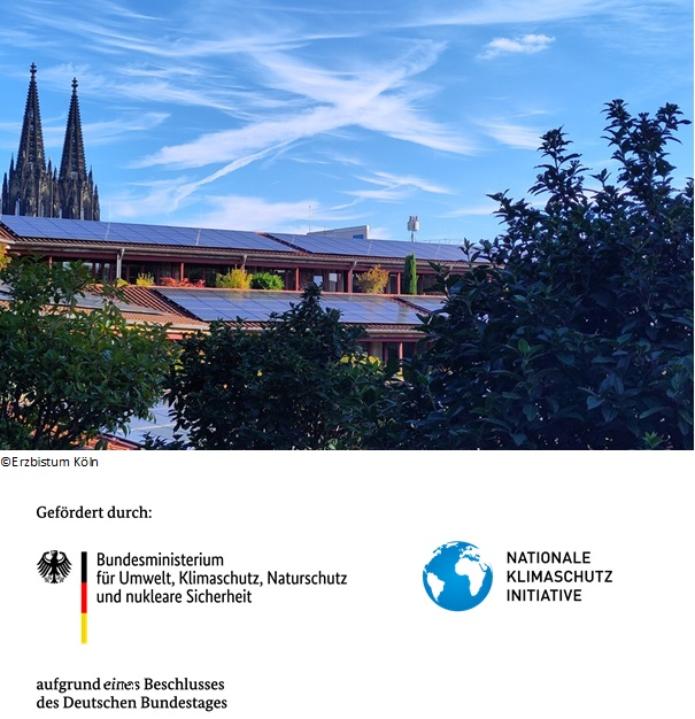

Klimaschutz in Kirchengemeinden

Erzbistum Köln beteiligt sich aktiv am Klimaschutz

10. November 2025; ksd

Köln. Aufgrund des Pariser Klimaabkommens hat die Bundesregierung sich das Klimaschutzziel gesetzt, bis 2045 treibhausgasneutral zu werden. Papst Franziskus machte in seiner Umwelt- und Sozialenzyklika Laudato Si‘ ebenfalls im Jahr 2015 die Dringlichkeit deutlich: „Was gerade vor sich geht, stellt uns vor die Dringlichkeit, in einer mutigen kulturellen Revolution voranzuschreiten.“ Damit nahm er alle Menschen guten Willens und besonders die katholische Gemeinschaft in die Pflicht, unsere Erde als das gemeinsame Haus der Menschheit zu schützen. Darauf basieren die von der Deutschen Bischofskonferenz veröffentlichten Handlungsempfehlungen zu Ökologie und nachhaltiger Entwicklung für die deutschen (Erz-)Diözesen. Mit der Vision Schöpfungsverantwortung 2030 bekennt sich auch das Erzbistum Köln zu gelebtem Klimaschutz.

Um dem Aufruf von Papst Franziskus zu folgen, wurde für zwei Jahre ein staatlich gefördertes Klimaschutzmanagement für die Region Mitte-Ost des Erzbistums eingerichtet. Ziel war es, eine Bestandsanalyse vorzunehmen und herauszufinden, wodurch die meisten Treibhausgas-Emissionen verursacht werden. So erstellte der Klimaschutzmanager eine gemeinsame Treibhausgasbilanz für die Dekanate Köln, Leverkusen, Rheinisch-Bergischer Kreis und Oberbergischer-Kreis. Basierend auf den erhobenen Daten wurden in den Handlungsfeldern Gebäude, Mobilität und Beschaffung Reduktionspotentiale ermittelt und Strategien für eine Vermeidung der Emissionen bis 2030 bzw. 2035 entwickelt. Daraus ist ein breiter Maßnahmenkatalog für Klimaschutz und Schöpfungsverantwortung in Kirchengemeinden entstanden, der den Kirchengemeinden Anregungen für schöpfungsfreundliches Handeln geben soll. Die Ergebnisse des Projektes wurden in einem Klimaschutzkonzept zusammengefasst.

Beispiele zu gelebter Schöpfungsverantwortung aus Köln und dem ganzen Erzbistum finden Sie neben zahlreichen Materialien und Leitfäden zu Nachhaltigkeitsmaßnahmen in den Kirchengemeinden unter www.klima-kirche.de. Bei Fragen rund um Schöpfungsverantwortung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit wenden Sie sich an den Fachbereich Schöpfungsverantwortung im Generalvikariat des Erzbistums schoepfungsverantwortung@erzbistum-koeln.de.

Projektinformationen

- Titel des Projekts: KSI [Klimaschutzinitiative]: Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes mit Klimaschutzmanagement für den Zuständigkeitsbereich des katholischen Stadtdekanats Köln in der Region Mitte/Ost im Erzbistum Köln – Erstvorhaben

- Laufzeit des Projekts: 01.03.2023 bis 30.06.2025

- Förderkennzeichen: 67K22275

- Link zum Projektträger: Übersicht Förderprogramme (hier 4.1.8) www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie

Nationale Klimaschutzinitiative

Mit der

Nationalen

Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche

Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und

Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: von der Entwicklung

langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese

Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung

des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie

Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen.

Ökumenischer Schweigegang 2025

7. November 2025; ksd

Köln. Am Donnerstag, den 06. November 2025, haben sich knapp 200 Kölnerinnen und Kölner am Jüdischen Museum eingefunden, um gemeinsam schweigend durch die Kölner Innenstadt zur Syangoge in der Roonstraße zu ziehen.

Eine Station auf dem Weg war das Gebäude des Berufskollegs in der Lindenstraße, das bis zur Nazidiktatur eine jüdische Schule beheimatete.

Stadtsuperintendent Dr. Bernhard Seiger wies in seiner Begrüßung darauf hin, dass es erschreckend sei, dass durch den zunehmenden Antisemtismus jüdische Personen in Deutschland, auch in Köln, dafür verantwortlich gemacht würden, was im Nahost-Konflikt passiere. Das dürfe nicht sein - es sei wichtig, zusammenzustehen und respektvoll miteinander umzugehen.

Stadtdechant Msgr. Kleine betonte, dass die Religionsfreiheit in Deutschland durch das Grundgesetz geschützt sei und es daher für die Kirche und für alle Demokraten selbstverständlich sein müsse, sich solidarisch mit Jüdinnen und Juden zu zeigen, wenn diese wegen ihres Glaubens angegangen würden. Die brennenden Kerzen, die die Menschen auf dem Schweigegang zur Synagoge in der Roonstraße tragen, seien ein Zeichen der Solidarität und der Mahnung, aktiv gegen jedwede Form von Antisemitismus vorzugehen, denn "Nie wieder ist jetzt".

Vor der Synagoge wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Schweigegangs vom Kantor der Synagoge und Mitgliedern des Synagogenvorstands begrüßt.

Reformationsfeier 2025

Evangelischer Gottesdienst in der Trinitatiskirche am 31.10.2025

6. November 2025; ksd

Köln. Am vergangenen Freitagabend, 31. Oktober 2025 um 18 Uhr, fand in der Trinitatiskirche die diesjährige Reformationsfeier statt. Sie stand unter dem Motto "1700 Jahre Nizäa und die Frage nach roten Linien im Glauben". Es war ein festlicher Gottesdienst, bei dem Erzpriester Radu Constantin Miron in seiner Predigt der Frage nachging, wie die roten Linien im Glauben heutzutage zu verstehen und welcher Natur sie sind.

Msgr. Robert Kleine war gemeinsam mit anderen Personen dazu eingeladen worden, eine Fürbitte vorzutragen. Er hat für eine Stärkung des ökumenischen Dialogs sowie für die Kirchen als glaubwürdige Zeugen der christlichen Botschaft gebittet.

Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von der Kantorei und dem Kammerchor der Gemeinde Volberg-Forsbach-Rösrath, die unter der Leitung von Katharina Wulzinger Teile aus der Misa a Buenos Aires von Martín Palmeri, auch MISATANGO genannt, gesungen haben.

Trauer um Rainer Tüschenbönner

20. Oktober 2025; ksd

Köln. Die Nachricht, dass Rainer Tüschenbönner, Leiter des Kölner Domforum und des Katholischen Bildungswerk Köln, am vergangenen Samstag, den 17. Oktober, während seines Urlaubs beim Bergwandern tödlich verunglückt ist, hat eine tiefe Trauer und einen tiefen Schmerz hinterlassen.

Stadt- und Domdechant Msgr. Robert Kleine, ein langjähriger und enger Freund von Rainer Tüschenbönner, sagt dazu:

"In tiefer Trauer und noch immer selber fassungslos muss ich mitteilen, dass Rainer Tüschenbönner, der Leiter des Kölner Domforum und des Katholischen Bildungswerk Köln, am gestrigen Samstag im Urlaub beim Wandern tödlich verünglückt ist.

Mir fehlen die Worte. Meine Gebete und Gedanken sind bei seiner Frau Viki, und seinen Kindern Bence, Eszter und David.

Gott, der Herr über Leben und Tod, auf den Rainer in seinem Leben stets gebaut und den er in seiner Arbeit immer verkündet hat, führe Rainer in das Reich des Lichtes und des Lebens.

Mit stillem Gruß"